以下のテキストで語られている音楽を、皆様のために特別に編集して無料プレイリストとしてプレゼントさせていただきます。「Play」 をクリックするだけで、お互いに実りをもたらしあってきた日仏間の豊かな文化交流の物語を、音楽でたどることができます。

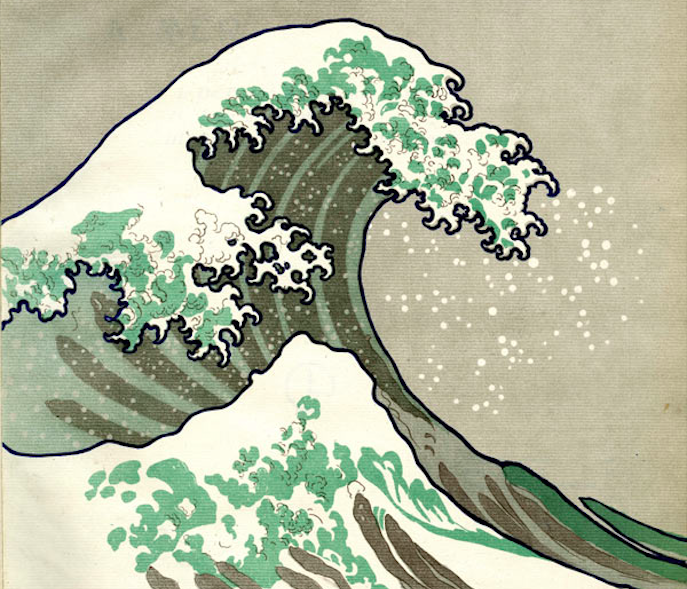

西洋と「極東」の交流が盛んになった19世紀末以降、日本とフランスの文化は、お互いに影響を与え合いながら、美術、文学、建築、デザイン、音楽などのさまざまな芸術分野において、多きな足跡を残してきました。この関係を物語る有名な逸話があります。フランスの作曲家クロード・ドビュッシーは、ピアノ曲《金色の魚》(トラック1)を作曲するにあたって、黄金の魚が描かれた日本の漆箱にインスピレーションを得たと言われています。また、オーケストラ曲《海》(トラック3、5、7)の総譜の表紙には、北斎の有名な 《神奈川沖裏波》 が描かれています。

フランスの作曲家たちは、非常に早い時期から、日本に芸術的要素を見出し汲み取っていました。日本を舞台にしたプッチーニの有名なオペラ《蝶々夫人》 (1904年初演)は、旅行作家でフランス海軍将校でもあったピエール・ロティの小説 『お菊さん』(フランスの作曲家メサジェがオペラ化し1893年に初演、トラック11)から部分的にヒントを得ていますが、これらが作曲されるよりもずっと前の1872年に、サン=サーンスが初めて日本を題材にした舞台作品を書いています。主人公が日本の屏風に描かれた美人画に恋するというストーリーの 《黄色い姫君》(トラック12)です。

このような関係は一方通行ではありません。19世紀半ばに開国した日本は、軍楽隊の養成のためにフランス人の管楽器教師を招きました。現在でもなお、日本では吹奏楽が非常に盛んで、アマチュア奏者、特に学校のブラスバンドが活発に活躍しています。面白いことに、フランス人作曲家フロラン・シュミットの《ディオニソスの祭》(トラック14)のブラスバンド版は、日本人のアマチュアの間では名曲としてフランス人以上に知られています。

日本人として初めてパリ高等音楽院に留学した作曲家、池内友次郎(1906-1991)もまた、日本の音楽教育の発展に大きな役割を果たしました。帰国後、1947年に東京芸術大学作曲科教授に就任した彼は、日本の音楽教育と実践を大きく発展させることに貢献しています。プレイリストをお聴きいただくとお分かりになるとおり、池内の後に続いた作曲家たち、例えば、シャンソンやフランス音楽、特にドビュッシーやメシアンに決定的な影響を受けた武満徹(トラック6、8、10、13、15)や、パリ国立高等音楽院出身である三善晃(トラック2)などは、フランス音楽の要素と日本独自のスタイルを融合させつつ、豊かな音楽を創造し続けました。

最近でも、日仏文化友好に大きな将来がひらけていることを示すイベントなどが多く開催されています。パリの文化行事として今や確固たる地位を得ている「ジャパン・エキスポ」や、ギメ美術館で最近行われた広重の回顧展のような大展覧会は、フランスと日本が深い情熱を持ってお互いの豊かな文化を分かち合い続けていることの、ほんの一例に過ぎません。

長年にわたって日本に深く根付いてきたフランスの銀行クレディ・アグリコル-CIBは、日本企業の国際的なプロジェクトに資金を提供し、また、日本の大手投資家にポートフォリオを多様化する機会を提供し、さらに日本においてフランス文化の振興に寄与することで、日仏文化交流というこの豊かな文化的・人間的対話に貢献しているのです。

© Claude Debussy - 『ラ・メール』の表紙に描かれた北斎の波。ドビュッシーによる3つの交響的スケッチ。パリ、デュラン、1905年