« Je ne crée rien. J’assemble, je vole par-ci, par là, pour fabriquer - avec ce que je vois, ce que les danseurs peuvent faire, ce que d’autres font »

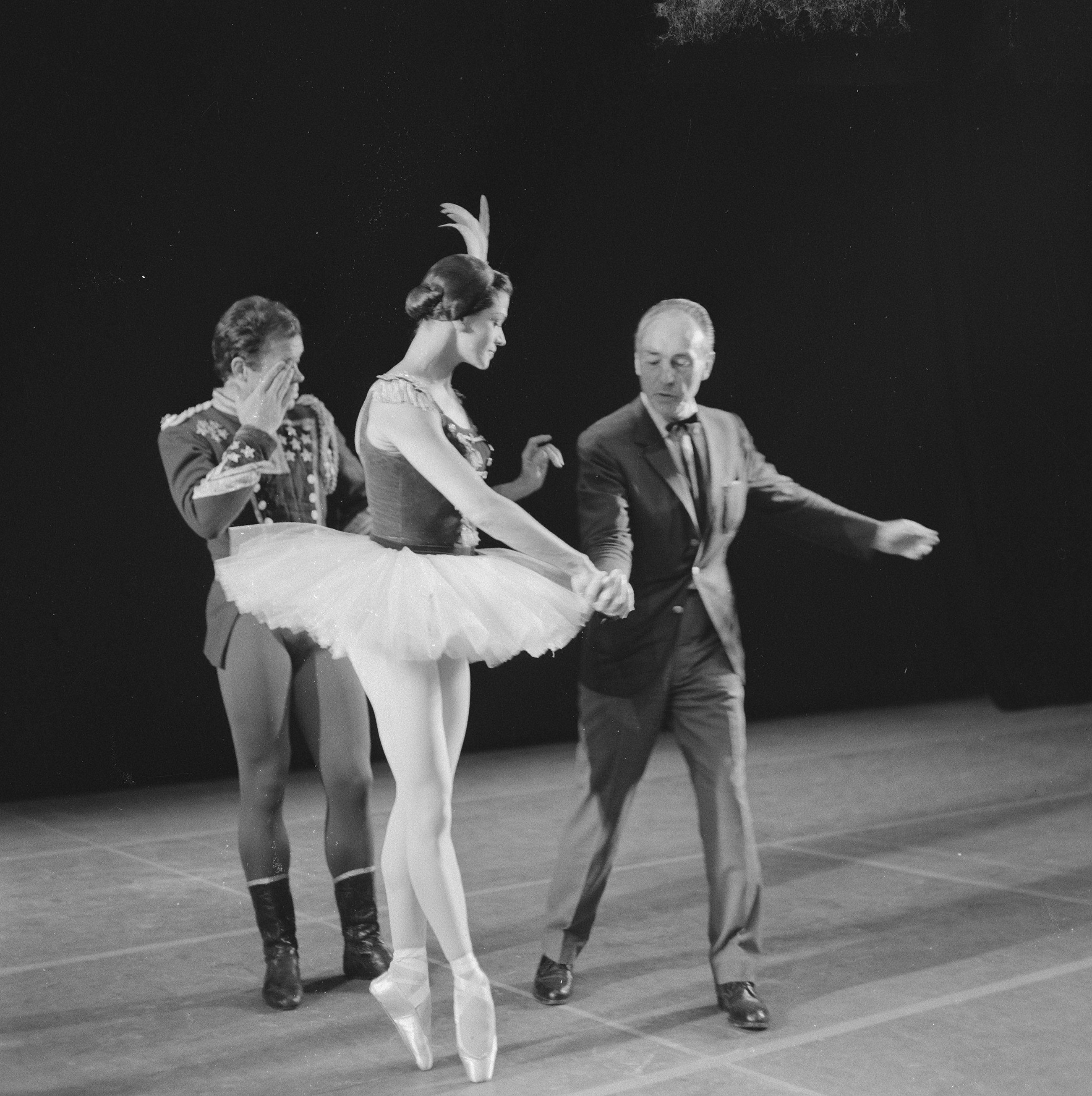

Le chorégraphe qui parle à travers cette citation est George Balanchine, un homme qui marqua le XXe siècle par sa vision des corps ; corps de ballets, corps de danseurs, mais surtout corps de danseuses, qu’il formera en nombre dans son école de ballet. Également pianiste et musicologue de formation, le rapport du ballet à la musique sera crucial pour lui, et il posera son empreinte sur le monde de la musique écrite par ses amitiés dans les rangs des grands compositeurs.

C’est cet amoureux de Tchaïkovski, proche de Gershwin, chorégraphe fondateur du New York City Ballet aux côtés de Jerome Robbins, que Crédit Agricole CIB vous a invité à découvrir le 16 février dernier au Palais Garnier au travers de deux ballets : Ballet Impérial et Who cares? Quel meilleur prélude à votre soirée du 09 novembre, consacrée à son audacieux comparse, qu’un retour sur cette figure légendaire du monde de la danse ?

George Balanchine naît à Saint-Pétersbourg en 1904, et hérite d’une prédisposition familiale pour la musique : sa mère est une amoureuse du ballet, son père est compositeur. Son frère et sa sœur garderont également tous deux cet engouement pour la musique. Lui-même ne semble pas intéressé outre mesure jusqu’en 1915 : âgé de onze ans à peine, il danse pour la première fois dans La Belle au Bois Dormant de Tchaïkovski (piste 1), ballet chorégraphié par Marius Petipa. À partir de ce moment, le jeune Giorgi se découvre peu à peu une passion non seulement pour la danse, mais aussi pour la musique ! En parallèle de son cursus au sein des Ballets Impériaux de Saint-Pétersbourg, il suit de brillantes études en piano et en matières d’érudition musicales qui l’amènent jusqu’au conservatoire… Mais entre-temps, la révolution a éclaté en Russie. Les bolcheviks au pouvoir sapent le budget auparavant accordé aux institutions culturelles, et censurent les initiatives des jeunes artistes - ainsi du Jeune Ballet, formé en 1923 et presque aussitôt dissous sous la pression des bureaucrates du théâtre Mariinsky. L’année qui suit et celle de ses vingt ans, Balanchine part pour une tournée en Europe, dont il ne reviendra que cinquante ans plus tard : après avoir fait défection en compagnie d’autres danseurs et danseuses, il fait la connaissance à Paris d’un certain Serge Diaghilev et s’engage sous sa direction dans les Ballets Russes. Diaghilev lui donne également l’occasion de chorégraphier plusieurs productions, conscient du talent caché derrière la virtuosité du danseur. Mais il en faut plus à Balanchine pour se diriger vers la carrière qui sera la sienne : en 1925, une blessure au genou le force à mettre un terme à sa pratique de la danse. Après la mort de Serge Diaghilev, il continue à chorégraphier de nombreux ballets, collabore dans toute l’Europe occidentale avec de grands noms de la musique, du théâtre : entre autres, Ravel (pistes 2 à 4), Weill et Brecht (piste 5)… Puis en 1933, il reçoit la proposition de monter une compagnie de l’autre côté de l’Atlantique. À seulement vingt-neuf ans, le chorégraphe virtuose débarque ainsi aux États-Unis.

Les années qui suivront le verront décoller : il s’installe à New York, fonde la prestigieuse et exigeante School of American Ballet, devient maître de ballet du Metropolitan Opera ; George Balanchine règne sur le monde du ballet classique américain. Après avoir conquis la côte Est, il part explorer l’Ouest et plus particulièrement Los Angeles, où il forme une nouvelle compagnie, la Ballet Caravan. C’est pour cette nouvelle troupe qu’il chorégraphie son chef-d’œuvre Ballet Impérial, une mise en geste du deuxième Concerto pour piano de Tchaïkovski (piste 6), et Balanchine veut s’affirmer aux yeux du monde comme l’héritier, le fils spirituel de Marius Petipa - chorégraphe notoire des partitions de Tchaïkovski - et dans laquelle il a tant baigné durant ses études. Il tente de se rapprocher de l’atmosphère fantasmée des souvenirs de son enfance : Saint-Pétersbourg sous le règne du tsar, les grands bâtiments impériaux dont il ne peut que se souvenir - Balanchine ne retournera dans son pays natal qu’en fin de vie, une visite de passage insignifiante au regard de l’amour que lui porte le compositeur. Ballet Impérial est créé en 1941, en pleine seconde guerre mondiale, alors que l’Allemagne nazie fait tomber les masques et débute l’offensive contre l’URSS, que les États-Unis entrent en guerre, il le révisera en profondeur par la suite, enlevant ou ajoutant des détails, modifiant des pas - un changement notable est la suppression du double saut de basque, présent à plusieurs reprises dans la chorégraphie originale. C’est à ce moment-là également qu’il le renomme de façon plus sobre : Tchaïkovsky Piano Concert n°2. Les modifications sont loin de faire l’unanimité encore aujourd’hui, et beaucoup de compagnies font le choix de garder la première version ainsi que son nom.

Classique ou jazz, ballet ou danse contemporaine… en effet, en parallèle de sa carrière de chorégraphe dans le ballet classique, Balanchine s’intéresse de près au jazz et aux musiques populaires ! Il découvre Fred Astaire, qu’il considère comme un danseur d’exception :

« Vous retrouvez un peu de Fred Astaire dans la façon de danser de chacun - un pause ici, un mouvement là. C’était l’originalité d’Astaire. »

Il écrit ainsi trois chorégraphies pour Broadway. Son amour pour une musique d’apparence populaire se retrouve également dans le spectacle Circus Polka, pour danseuses… et éléphants, et dont la musique est écrite par Igor Stravinsky (piste 7) ; un des plus importants collaborateurs du chorégraphe - un autre russe en exil, un autre avant-gardiste rencontré en Europe en 1928 et avec qui il écrira plus de trente ballets (pistes 8 à 12) !

Les années vingt sont le théâtre d’une autre découverte qui amène Balanchine à dépasser la dichotomie entre « classique » et « populaire » : c’est celle de George Gershwin, compositeur proche des musiques jazz et de la scène de Broadway. Le film Goldwyn Follies (piste 13), présenté au cinéma en 1938, est l’occasion d’une collaboration entre le chorégraphe et le compositeur (malheureusement de courte durée car Gershwin meurt d’une tumeur au cerveau durant le tournage). Plus de vingt ans après, Balanchine, pianotant sur un recueil de chansons, se prend à imaginer une chorégraphie qui serait écrite sur une suite de chansons composées par Gershwin. Il passe la commande à un orchestrateur, se met au travail et en 1970 paraît le spectacle Who Cares? (pistes 14-15). Le titre donne le ton : selon les dires d’un critique,

« il faut faire preuve d’une extrême confiance en soi ou en la critique, pour appeler un ballet « Who Cares ? » [ littéralement « Qu’est-ce qu’on en a à faire ? » ] »

Who Cares, c’est la légèreté de New York, de Broadway :

« C’est une tentative d’évocation d’un monde de nuits chaudes, de martinis frais, où [Fred et Adele] Astaire se regardent en souriant dans un esprit de joyeuse camaraderie », continue le critique.

Légère, la musique l’est en effet - à l’instar de l’orchestration, qui ne sera achevée que quelques mois après la première : cette dernière sera donnée avec le premier et le dernier morceau à l’orchestre, et tout le milieu joué au piano ! À l’exception d’un touchant hommage sous forme d’un enregistrement de Gershwin au piano, « Clap Yo’ Hands » (piste 16). Ce dernier, après avoir été longtemps éclipsé du ballet, sera réinstitué en 2010. Balanchine mourra dix ans après la première représentation, d’une maladie de Creutzfeld-Jakob dont le diagnostic ne sera fait qu’après son décès.

De Ballet Impérial à Who Cares?, de la Russie tsariste aux nuits scintillantes de Broadway ; il peut sembler logique au premier abord de vouloir souligner l’opposition entre les deux ballets, la tradition et le cadre russe face à la liberté des États-Unis. Mais finalement ne seraient-elles pas les deux facettes d’un même prisme ? À savoir, l’attachement au souvenir et à la mémoire que le chorégraphe porta en lui toute sa vie. Avec Who Cares, Balanchine tente au fond une fois de plus de ramener à la vie l’image d’un monde passé, fantasmé et teinté d’une nostalgie mélancolique. Le chorégraphe approche des soixante-dix ans, et la Russie de son enfance a cédé la place aux États-Unis de sa jeunesse, mais le regard - rétrospectif et introspectif - est le même.